イラストとストーリーや言葉で、今はかなり有名なヨシタケシンスケ氏。

本書は、その最初の作品です。

なんだかホッとして、面白くて、それでいて納得するという、心の様々な部分に訴えるものがあるのですよね。

辛い時に読むと救われる人は、きっといるはずです。

イラストとストーリーや言葉で、今はかなり有名なヨシタケシンスケ氏。

本書は、その最初の作品です。

なんだかホッとして、面白くて、それでいて納得するという、心の様々な部分に訴えるものがあるのですよね。

辛い時に読むと救われる人は、きっといるはずです。

今週のお題「お弁当」

業界用語では、執行猶予のことを『弁当』と呼びます。

ドラマなどで判決を言い渡す時に

「懲役3年執行猶予5年」

などと言う、あれです。

執行猶予がつくと、刑務所には入らなくて済みます。

ただし、執行猶予の期間中に悪いことをしたら、猶予はなくなり刑務所に入ることになります。

新たな悪いことで懲役3年の判決を受けたら、それプラス弁当の3年で、都合6年の別荘暮らしです。

あ、別荘とは、業界用語で刑務所のことです。

以上のことから、その業界の人にとって弁当と別荘は、忌み嫌われるものだという事がお分かり頂けたと思います。

そのためそんな人たちと話す時に、くれぐれも

「来週末はお弁当を持って、別荘に行くんです」

なんて、あらぬ誤解を産むような事は、くれぐれも言わないように気をつけましょう。

「ご一緒にいかがですか?」

なんて聞いたら、縁起でもないと、怒られてしまうかも知れませんね。

まあ、一般的な人は、業界人の知り合いなんていないのでしょうけど。

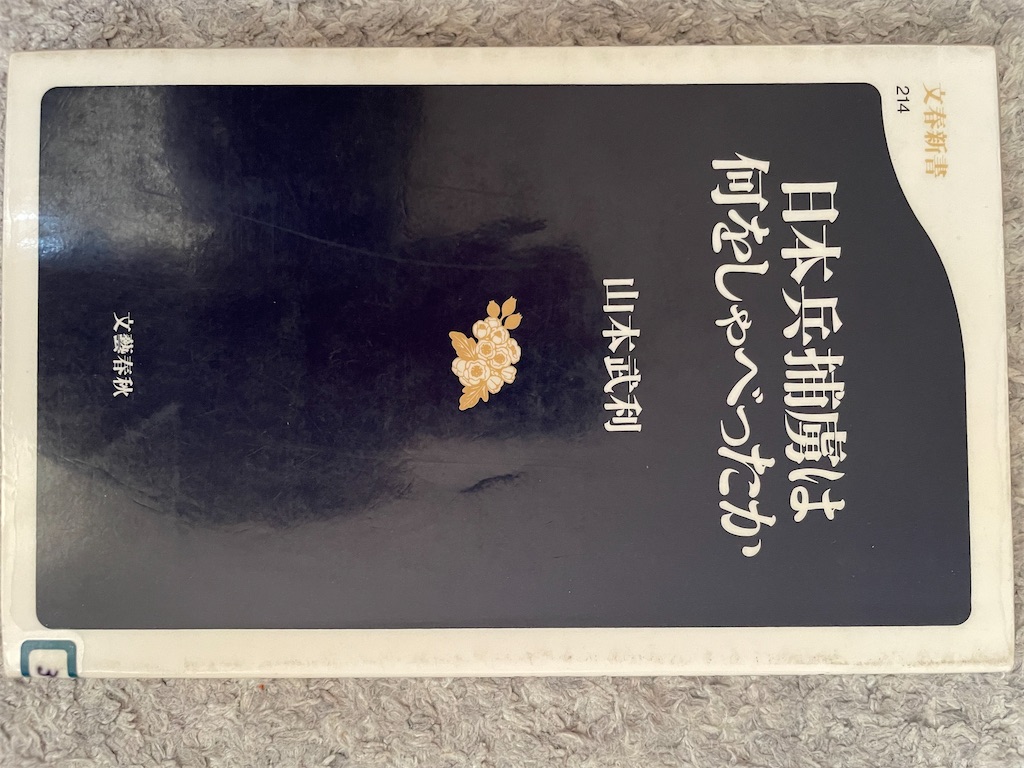

日本兵は捕虜になることを、とてつもない恥とされました。

それ以前に、捕まると物凄く酷い目にあうなどと教えられ、自決を選ぶ人たちもいたようです。

それでも、やはり捕虜になる人は皆無とはいかず、それをとっかかりとして日本軍の情報が漏れて、米軍に有利な状況にどんどんなってしまいました。

それらは、しっかりと記録されています。

表には出てこないものもあるようですけど。

全員が立派な人だけではなかったようです。

また、一貫して素晴らしい振る舞いを続けるのも、やはり難しいかも知れません。

捕虜になった人たちは、皆それぞれに思う事はあったのでしょう。

とても無念だったはずです。

それを考えると、これらの記録は、涙なしでは読めないものとなるのかも知れませんね。